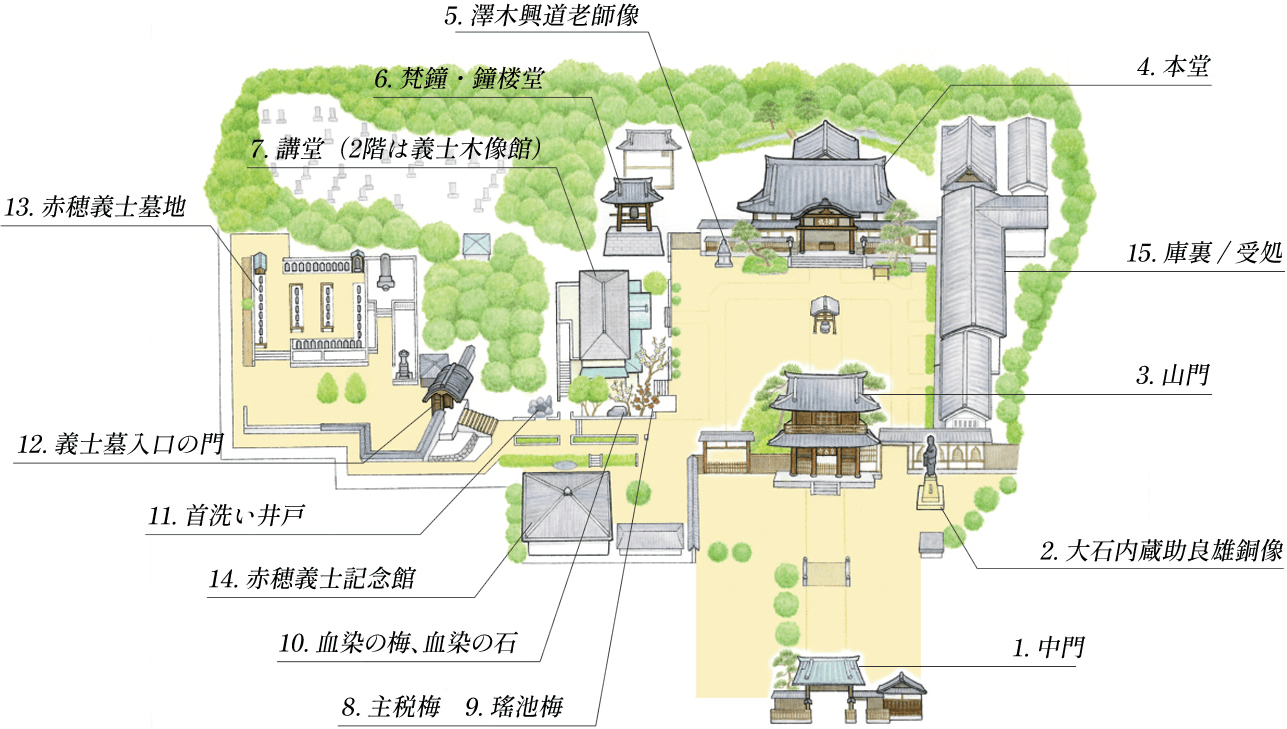

- 1. 中門

- 2. 大石内蔵助良雄銅像

- 3. 山門

- 4. 本堂

- 5. 澤木興道老師像

- 6. 梵鐘・鐘楼堂

- 7. 講堂(2階は義士木像館)

- 8. 主税梅

- 9. 瑤池梅

- 10. 血染の梅、血染の石

- 11. 首洗い井戸

- 12. 義士墓入口の門

- 13. 赤穂義士墓地

- 14. 赤穂義士記念館

- 15. 庫裏 / 受処

音声ガイダンスのご案内

講談師 宝井琴調(たからい きんちょう)氏による境内音声ガイダンスをご利用いただけます。

臨場感あふれる語り口で忠臣蔵の世界をご案内します。ご利用は無料です。

※スマートフォンのみご利用いただけます。パソコンでご覧の方は右のコードをお手元のスマートフォンで読みとってご利用ください。

中門

Chumon

元来、泉岳寺には三門と言って三つの門(総門・中門・山門)がありましたが、現在は中門と山門のみが残っています。

現在の中門は天保7年(1836年)に35世大龐梅庭(だいほうばいてい)和尚代に再建されたもので、昭和7年に大修理を施されています。

「萬松山」の額は、中国明時代の禅僧・為霖道霈(いりんどうはい)による書です。

大石内蔵助良雄銅像

Oishi Kuranosuke Yoshio Dozo

この銅像は、浪曲の宗家・桃中軒雲右衛門の発願により鋳造されたもので、所有が転々としていましたが、泉岳寺に寄進され、大正10年12月14日に除幕したものです。

内蔵助が当時の風俗である元禄羽織を身につけ、連判状を手にして東の空(江戸方向)をじっとにらんでいる姿を表したものです。

山門

Sanmon

この門は天保3年(1832年)に34世大道貞鈞(だいどうていきん)和尚代に再建されたものです。

二階部分には十六羅漢が安置され、一階部分の天井には「江戸三龍」のひとつ、銅彫大蟠龍がはめ込まれています。

「泉岳寺」の額は、晋唐の墨跡研究者であった大野約庵による書です。

本堂

Hondo

旧本堂は第二次世界大戦で空襲に遭い消失。現本堂は昭和28年12月14日に落成した鎌倉様式の建築です。

ご本尊は釈迦牟尼仏、他に曹洞宗の宗祖である道元禅師・瑩山禅師、また大石内蔵助の守り本尊である摩利支天(秘仏)などが納められています。

本堂では坐禅・読経などの修行が住職をはじめとした修行僧により厳粛に勤められています。

正面に掲げられている「獅子吼」の額は「ししく」と読み、お釈迦様の説法のことを指します。

澤木興道老師像

Sawaki Kodo Roshizo

仏法の究極である坐禅をもって生涯を貫いた20世紀にもっとも活躍した禅僧の一人です。

梵鐘・鐘楼堂

Chumon

大正2年・41世普天霊明(ふてんれいみょう)和尚代に作られた鐘で、朝の坐禅の時と夕方の閉門の時に撞いています。

また、江戸から明治まで使われていた梵鐘は、現在ウィーンの国立民族博物館に所蔵されています。

講堂(2階は義士木像館)

Kodo / Gishi Mokuzokan

この建物は赤穂義士記念館ができるまでは、義士館として使用されていました。関東大震災後の大正14年(1925年)に建てられたものを平成16年に改装して現在に至っています。

現在一階は講堂として使用しており、毎週土曜日に学寮講座が開かれています。また二階は義士木像館として赤穂義士記念館と併せて皆様に公開しております。

主税梅

Chikara Ume

大石主税が切腹した松平隠岐守三田屋敷に植えられていた梅です。

瑤池梅

Yochi Ume

義士の墓守をした堀部妙海法尼が瑤泉院から賜った鉢植えの梅を移植したものです。

血染めの梅、血染めの石

Chizome no Ume, Chizome no Ishi

浅野内匠頭が田村右京大夫邸の庭先で切腹した際に、その血がかかったと伝えられている梅と石です。

首洗い井戸

Kubiarai Ido

義士が本懐成就後、吉良上野介の首級をこの井戸水で洗い、主君の墓前に供え報告したところから「首洗い井戸」と呼ばれています。

義士墓入口の門

Gishibo Iriguchi no Mon

この門は浅野家の鉄砲州上屋敷(現・聖路加病院)の裏門で、明治時代に移築したものです。

赤穂義士墓地

Akogishi Bochi

赤穂義士は元禄16年(1703年)2月4日に切腹した後、直ちにこの地に埋葬されました。

ただし間新六の遺体は遺族が引き取っていきました。また寺坂吉右衛門は本懐成就後、瑤泉院など関係者に討ち入りを報告して廻り、のちに江戸に戻って自首しましたが赦され、麻布・曹渓寺で83歳の天寿を全うしました。現在も曹渓寺に眠っています。

泉岳寺にある間新六の供養墓は他の義士の墓と一緒に建立されましたが、寺坂の墓は慶応4年(明治元年・1868年)6月に供養のために建てられたものです。

また、いわゆる四十七士の他に、本人は討ち入りを熱望したものの周囲の反対に遭い討ち入り前に切腹した萱野三平の供養墓があります(明和4年(1767年)9月建立)。

したがって泉岳寺の墓碑は48墓あります。

※ご参拝の皆様には義士にお供えしていただくお線香料(300円)をお願いしております。

赤穂義士記念館

Akogishi Kinenkan

討ち入り300年に当たり次の時代に引き継ぐべく、新たに建てられた義士に関する資料館です。

中には義士の貴重な遺品などが納められており、忠臣蔵についてのビデオも上映しています。義士木像館には江戸時代終わりから明治2年までに制作された四十七義士の木像が収められています。

- 【開館時間】

- 9:00~15:30

※昼の時間帯に、45分程度の休憩をいただく場合がございます。 - 【拝観料】

-

大人 500円/中高生 400円/小人(10歳以上)250円/団体30名様以上 400円

※赤穂義士記念館と義士木像館は共通券です

※障がい者割引がございます